冤罪のリスクを上昇させる刑訴法の改悪をなぜ止められないのか

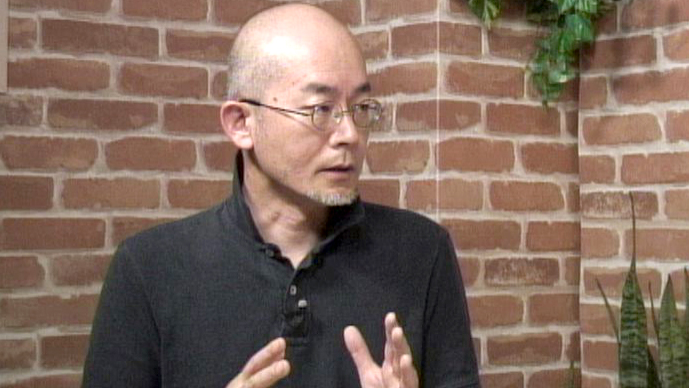

成城大学法学部教授

| 完全版視聴期間 |

(期限はありません) |

|---|

1959年京都府生まれ。82年島根大学法文学部卒業。84年金沢大学大学院法学研究科修士課程修了。89年北海道大学大学院法学研究科単位取得退学。法学博士。鹿児島大学教授、立命館大学教授などを経て、2009年より現職。著書に、『刑証拠開示と公正な裁判』、訳書に『とらわれた二人――無実の囚人と誤った目撃証人の物語』など。

刑事司法の改革を議論してきた法制審議会の特別部会が、7月9日に提出した最終答申案の中で、取り調べの可視化の導入と並行して盗聴権限の拡大や司法取引の導入を提言していることについて、成城大学法学部の指宿信教授はこの答申が日本の刑事司法あり方を根底から変える一大転換点になる危険性があるとの見方を示し、警鐘を鳴らした。

相次ぐ検察不祥事や冤罪事件を受けて、日本の刑事司法制度を冤罪を出さないようなものに改革するため議論をするはずだった法制審議会の「新時代の刑事司法制度特別部会」は、26人の委員のうち19人を法曹関係者が占め、議事進行も法務官僚が握っていたため、「アジェンダセッティング(議題設定)に失敗した」と指宿氏は指摘。「警察・検察は取り調べを可視化したら被疑者から自白が取れなくなるのではないかという恐怖心から反対をしているように見えるが、それは口実で、実際は捜査権限の拡大が狙いだった」と、会議自体が当初から捜査権限の拡大を意図したものだったとの見方を示した。

その上で、指宿氏は盗聴の対象となる事件を大幅に拡げることや、司法取引の導入を提言した最終答申は、「刑事司法の一大転換点になるかもしれない。裁判員裁判以上の大転換になるのではないか」と、録音・録画の対象となる事件が刑事事件全体の2%に限られたことと同時に、今回の答申が提案している捜査権限の拡大が、日本の刑事司法のあり方を根底から変えていく可能性を危惧していると語った。

冤罪を出さないための刑事司法改革を議論してきたはずの法制審議会特別部会は一体何を提言したのか。その内容はどのようなもので、それは今後の刑事司法にどのような影響を及ぼすのか。刑事司法に詳しい指宿氏と、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。