権力に抗えないNHKの肥大化が意味すること

立教大学社会学部教授

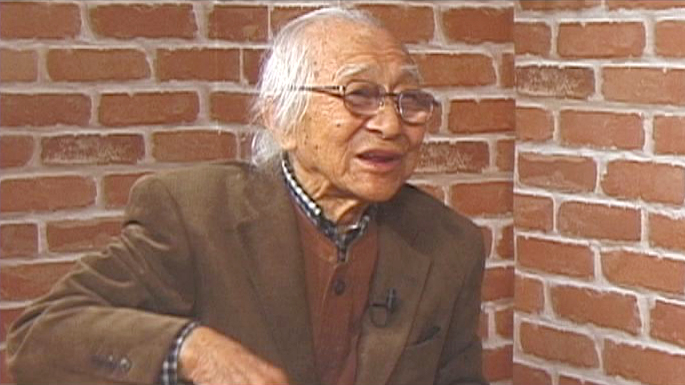

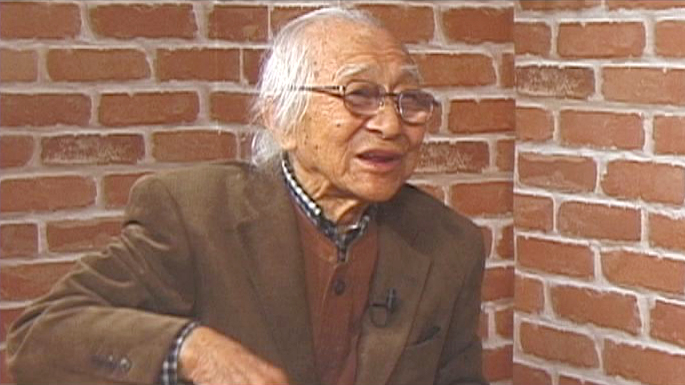

1915年秋田県生まれ。36年東京外国語学校(現東京外国語大学)スペイン語学科卒業。同年報知新聞社入社。栃木支局、中国特派員などを経て、40年朝日新聞社入社。ジャワ方面軍従軍、バタビヤ(現ジャカルタ)支局、東京本社社会部などを経て、45年8月退社。48年秋田県横手市で週刊新聞『たいまつ』創刊、78年休刊。休刊後も執筆、講演活動を続ける。著書に『詞集たいまつ』、『たいまつ十六年』、『戦争いらぬ、やれぬ世へ』、共著に『戦争絶滅へ、人間復活へ』など。

人生最初の30年を戦争とともに生き、終戦日に戦争を正しく報じなかった責任をとり新聞社を退職した気骨のジャーナリストは、96歳となった今何を感じ、何を考えているのか。

1915年、第一次世界大戦開戦の5ヶ月後に生まれたむのたけじ(本名・武野武治)氏は、二・二六事件の起きた1936年に現在の東京外語大学を卒業し、21歳で新聞記者となり、太平洋戦争の従軍取材を始めた。そして、1945年8月15日、記者としての戦争責任を取り、朝日新聞社を退社。以降、故郷の秋田県で週刊新聞「たいまつ」を創刊、言論・執筆活動を今もなお続けている。

75年間の日々を一貫してジャーナリストとして生きてきたむの氏は今、戦時中の新聞社の責任や、その後の日本のジャーナリズムを、そしてその後の日本社会の変化を、どう見ているのか。

戦時中、良識ある記者は、自ら進んで事実の歪曲や虚偽の記事を書くことはしなかったとむの氏は話す。しかし、「もうこの戦争に勝つことはできない」と感じていても、それを書く勇気を持つことができず、大本営発表を翻す報道もできないまま、結果的に新聞社は戦争に加担した。また、戦後になっても、自らの報道を検証する気運は生まれなかった。むの氏は、その原因は戦前の歪んだ報道の原因が、検閲という制度だけにあるのではなく、多分に新聞社や記者自身の自己規制にあったからだと指摘する。戦争中の報道を検証することは、自らが行った自己規制の検証を意味することになるため、誰もそれをやりたがらないということだ。

しかし、戦争を自ら総括できず、「他人まかせ」で済ませてしまった日本は、ジャーナリズムもそして社会全体も、戦後その問題を引きずり続けた。いかに物質的に豊かになっても、「他人まかせ」が染み付いた日本人の本質は変わらなかったと、笑いながら語るむの氏の目は厳しい。

しかし、経済成長が止まり、他力本願だけでは生きていけない時代になった今、むの氏はむしろ絶望の中に希望を見いだしている。今、むの氏が出会う10代の中高生たちの多くは、権威や地位、年齢で相手を判断せず、当てにならないものは当てにせず、周りの友達を一番に大事にする生き方をしているからだ。お互いの違いを受け入れられる感受性を持ち、自立した心を持つ彼らに、待ち望んでいた新しい日本人が生まれたとむの氏は感じるという。むの氏が90年かけてようやくたどり着いた「希望は絶望の中にこそある」という哲学を、子供達は自然に感じ取っているのかもしれない。

最近になってむの氏は、65年前のあの日、朝日新聞社を退社したことを悔やむようになったという。退社することで戦争責任を取ったつもりだったが、もしかすると社に残って戦争の検証記事を書くべきではなかったかという自責の念が、頭をもたげてきたのだそうだ。「反省するときは、その現場から逃げてはだめだ」とむの氏は話す。

昭和の激動を生き抜き、96歳となった今もなお、自らを顧みることを続けるむの氏に、日本社会の今とジャーナリズムの現状、そしてこのような時代にいかに希望を見いだすかを、神保哲生、宮台真司が聞いた。